- 法雷尔的飞翔人生

- 中国为何不引进俄米17直升机生产线L直升机

- 英伟达55亿订单取消!关税战背后:中国209架波音订单变烫手山芋

- 仿生鸟与飞行器的完美结合:科技如何改变我们的生活

- 我国首型两栖智能飞行器成功实现跨省动力飞行科技新突破引关注

联系人:周先生

手机:15713869690

电话:18530843555

邮箱:417307458@qq.com

地址:于河南省郑州市巩义市紫荆路街道新兴路与S237交叉口向东500米

中国为何不引进俄米17直升机生产线L直升机

人们总觉得,自己眼下走的路布满荆棘,就回想之前没选的那一条路,觉得那条路不光是一条坦途,还开满了鲜花,这个道理放到军贸上也一样。总有人觉得,有些咱们没引进的外军装备是香饽饽,咱们就应该买回来。

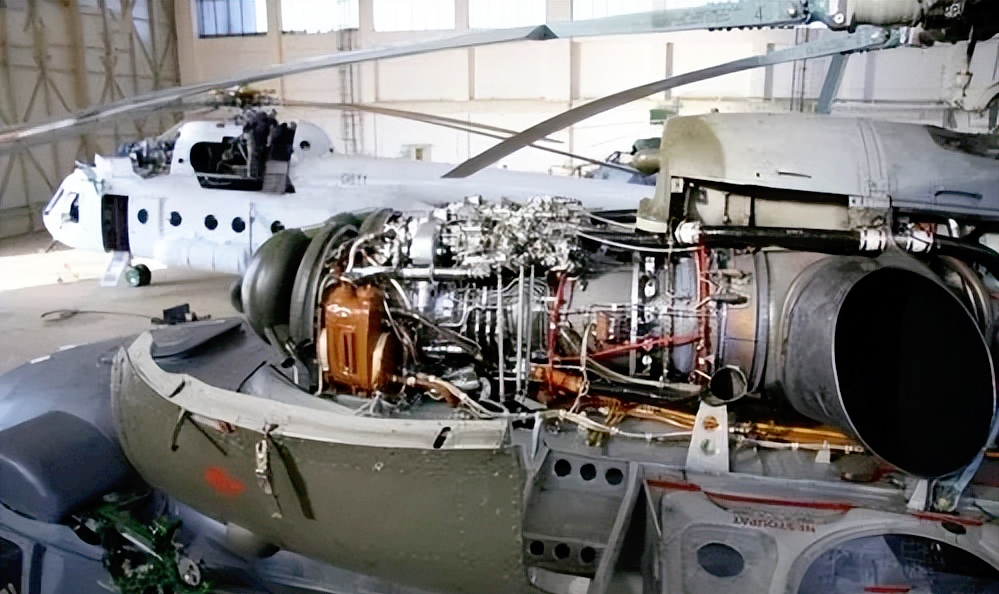

今天咱们来聊聊从1991年开始引进的米-17、米-171系列运输直升机。在1991年引进了首批24架米-17到现在,已经有34年,这三十多年里咱们陆续引进了300多架米-171系列运输直升机,这批直升机一度成了中国陆军航空兵、中国空军的绝对主力。甚至到了2019年,咱们还找俄罗斯买了86架米-171,其中有18架是用来特种作战的米-171SH,68架是高原型米-171E。明明在13到14吨级中型直升机里我们选择不少,除了研制失败的直-7,还有现在已经大量装备、吃透了的直-8,为啥放着国产不用,偏要去买米-171?

在前些年“军改旅”的过程中不难看到,咱们空中突击旅的米-171在着陆后,舱内直接开出一辆“山猫”轻高机突击车。这一套配置是独一份的,老美海军陆战队虽然也用MV-22“鱼鹰”带着一辆突击车和一门120mm迫击炮到处跑,玩“飞行炮兵”,但美俄都没研制出像“山猫”这样拥有丰富变体,能带着步兵到处跑的突击车。

由于货舱宽度不够,直-8舱内没法装下一辆“山猫”,但目前也已经开枝散叶。直-8的基础上发展出了海军型的直-18、一改机鼻构型的直-8G,还有增加货舱宽度的直-8L,这家伙已经量产。虽然发展得也不错,但在10年前,直-8的发展还谈不上顺利,生产没法提速,总体性能只能说是“够用”。这时候,引进米-17或者米-171就是必然的选择。

说白了,米-171是在米-17基础上改进的,而米-17又是在米-8的基础上改进的。既然是改进,那零部件的差异并没有想象中那么大。米-8作为一款在1964年就已经开始大批量生产的运输直升机,再把米-17、米-171等改进型号放在一块算,在这六十年里生产数量早已经超过了1.2万架,放眼全世界还真没有哪款直升机能跟它掰手腕,老美的“黑鹰”直升机出名吧?那玩意才4500架的总生产量。

在2003年时,咱们找俄罗斯买的米-171才合400多万美元一架。就算是高原型米-171E,价格也只有500万美元到600万美元。这个价格便宜到什么程度呢?2004年美国向巴西出口10架UH-60L直升机,单价2500万美元。到了2017年,日本订购了24架UH-60JA,单价4583万美元,2019年咱们买那批米-171SH的单价只有1800万美元。这么一对比,性价比直接拉满。

所以,很多小伙伴就提出过问题,说咱们为啥不直接引进米-171的生产线便宜又好用,直接抄作业不香吗?其实,不是俄罗斯不想卖贵一点,而是喀山厂和乌兰乌德厂相互打价格战,毕竟双方还有大量的库存。话虽如此,这两个厂家确实又有钱赚,不停地推出新产品。

毕竟,这么大的生产量,早就把零部件造价无限摊薄了。比方说苏联建立1条生产线万卢布,这条生产线架直升机后就能把这条生产线的成本赚回来,剩下的不都是盈利了吗?在财务概念里,这种叫成本回收。放到军用直升机的研制上,如果各个子系统、零部件的生产都完成了成本回收,那初始价格就仍然有下探的空间。

而在2009年,其实咱们也想过直接引进米-171生产线,在国内生产组装。但是,俄罗斯的生产成本肯定要比中国的生产成本高,毕竟要是把米-171的整条生产线全搬回来,还得先交一笔钱来买生产授权和生产设备。短期内这一笔数字是没办法被摊薄的。如果用这个价为出厂价,那工厂完全没有利润用于发展,就别谈成本回收了;如果高于这个价,部队为啥不直接找俄罗斯采购米-171?

更关键的是,哎,咱们的直升机工业也得运转。直8当时还不是很好,像只丑小鸭;但现在人也蜕变成黑天鹅了,尤其是用于高原运输的直-8G和重新设计机体的直-8L。跟米-171一对比,直-8L像是变了身,从13吨级双发直升机变成了15吨级三发直升机,宽度完全能容纳“山猫”不说,黑色涂装和重新设计的机鼻是真的帅。

总不能看着别人家的便宜皮实,就光买别人家的吧?咱们如果没有自力更生发展直-8,那现在也就是个偏科的学生,只能找俄罗斯买。一碰上俄乌冲突这样的战争,俄罗斯自己生产的直升机都不够用,哪能用来出口?那咱们如果也碰上需要大量直升机的事儿,那不得抓瞎?所以呀,光买米-171,或者干脆买了整条生产线自己生产,搞不好还真是个“舒适区”,这个舒适区呆久了,就麻烦了。

老美的CH-53系列直升机听说过吧?人家那玩意一开始是20吨级双发运输直升机,现役最新的CH-53E加装了一台发动机,最大起飞重量已经达到33吨多的水平,增长了13吨。米-171呢?虽然能不停换装发动机,但这么多年了,俄罗斯也没想着给它多装一台发动机、多升级一下,最大起飞重量还是13吨。

既然咱们的直-8从13吨级双发直升机,能发展到15吨级三发直升机,那在以后如果涡轴-6C有了改进,功率更大,那可不得了。现在可以是15吨,未来可能就能发展到20吨的级别。一次能拉一个排的步兵,四架就能拉一个连,想想就刺激。国防工业的独立自主还是有必要的,在当年咱们直升机工业比较孱弱的前提下,大量购买米-171短时间形成战斗力,这并没有问题;但咱们一直是两条腿走路,现在也并不偏科,未来进口的直升机只会越来越少。Kaiyun官网登录

-

2025-04-21法雷尔的飞翔人生

-

2025-04-21中国为何不引进俄米17直升机生产线L直升机

-

2025-04-21英伟达55亿订单取消!关税战背后:中国209架波音订单变烫手山芋

-

2025-04-20关税压力下这些“飞机大户”怎么办?

-

2025-04-20青岛六项目入选全国“低空经济典型案例”

-

2025-04-20不断爬坡勇于超越——记江西昌兴航空装备股份有限公司董事长江滨

-

2025-04-19低空消费|中航智无人机“出圈”全球尖端消费精品

-

2025-04-19科德数控现场活动:揭秘未来低空经济与航空制造的潜力!

客服

客服